-600x457.jpg)

今回は鉛筆デッサンの個展である。前回の鉛筆デッサンの個展は約2年前であり、この期間で10作品しか制作していなく、辛くも継続できている感じだ。

My Art Gallery

個展開催に当たり、未来の画伯から一言。

「紆余曲折を経ながら2年間もの歳月を費やしただけあって、自信の最新作を展示するに至りました。この喜びをギャラリーに訪れた皆様と分かち合いたいと思います。なお、今回は展示のみで販売はしていませんので、ご理解の程よろしくお願い致します。」

備忘録

今回もYouTube動画を師匠にしているので、これまでの個展と同様に、参考になった師匠の発言等を作品毎に整理しておくが、その前に包括的な整理も残しておく。

包括的な整理

今回参考にしたYouTube動画は、前回の「uniatelier(加藤和彦氏」)以外に、「大橋デッサン研究所」も加わった。

師匠が複数になったことにより分かったことは、師匠によって、デッサン手法の基本的な考え方すら異なる部分があると言うことである。そこには、対象となる生徒のレベルをどこに置くかによっても、手法が異なってくることもあると思う。そう言う意味では、大橋デッサン研究所の方が私のレベルに合っている部分が多いように感じた。

以下に、印象に残っている「大橋デッサン研究所」の手法等を挙げておく。

- 床の影

-

平らな床に写る影は、水平に(横線で)描く。そうすると、第三者に平らな床だと分かり易い。

床の影を描く時に、斜めの線を入れることもあるが、初心者がそれを遣ると床が可笑しく見えてしまう。それよりも床は平らですよと説明する描き方の方が良い。また、ティシュや擦筆で擦って影をぼかす絵が多く、擦ると質感がでるので擦っても良いが、それでも横線のタッチを残し、水平感を出すこと。

なお、影は長い線を引かない。なぜなら、初心者が長い線を引くとグチャグチャになり失敗し易くなるから。 - 輪郭線作戦

-

当たりを付け、輪郭線を余り描かずに、いきなりトーン(調子)を付けながら形を捉えていく手法があるが、この手法で描ける人は、1000枚とか2000枚とか描くガッツのある人であり、趣味程度の人がこの手法で描くと形が取れなく、ろくなものができない。そこで、失敗し難いセーフティな手法が次の輪郭線作戦である。

当たりを付けた後は、仮の輪郭線を描く。次に仮の輪郭線を一旦解き(練り消しゴムで薄くし)、これを元に微調節等をした輪郭線を描き直し確定させる。この時、日向面、奥側など薄いトーンになるところの輪郭線は練り消しゴムでトーンに合わせた薄さにしておく。これにより、トーンを付けると自動的に輪郭線が消える。 uniatelierはいきなりトーンを付ける手法であり、デッサンの王道と思い込んでいた。でも上手くできなくズルをして描いている感覚があった。しかし、今回輪郭線作戦を知り、こんな遣り方もありなんだと分かり、気持ちが楽になった。

uniatelierはいきなりトーンを付ける手法であり、デッサンの王道と思い込んでいた。でも上手くできなくズルをして描いている感覚があった。しかし、今回輪郭線作戦を知り、こんな遣り方もありなんだと分かり、気持ちが楽になった。

- 鉛筆の硬さの使い分け

-

勘違いしている人が多いと言うことで、次のことを言っていた。

柔らかい鉛筆は鮮やかでざらッとし、硬い鉛筆は逆にしっとりする。従って、明るい所や前に出したい所は柔らかい鉛筆を使い、暗いところや奥に下げたいところは硬い鉛筆を使う。 これまで、逆の使い方をしていたので、今回のデッサンでは極力上記のことを意識し、明るい所は柔らかい鉛筆を使って弱い筆圧で描くようにしてたつもりが、明るい所は薄く描きたいので硬い鉛筆を使った方が描き易く、我慢できなくなり硬い鉛筆を使ってしまった。

これまで、逆の使い方をしていたので、今回のデッサンでは極力上記のことを意識し、明るい所は柔らかい鉛筆を使って弱い筆圧で描くようにしてたつもりが、明るい所は薄く描きたいので硬い鉛筆を使った方が描き易く、我慢できなくなり硬い鉛筆を使ってしまった。

なお、最初の4作品はuniatelierを、残りの6作品は大橋デッサン研究所を参考にしている。

作品毎の整理

作品毎の参考になった師匠の発言等は、次のとおりである。

なお、今回モチーフ写真も掲載しているが、高さのあるモチーフの写真はなぜかデフォルメされ写る。実物に比べ、目(カメラ)に近くなるモチーフの上部が大きく写り、またモチーフが少し潰れて(高さが短くなって)写る。

- タオル

-

他の作品と同様に、モチーフ写真も掲載したかったが、約2年前にスケッチしているので、当時と同様のタオルが一枚も残っていなく、モチーフ写真を掲載できず。年末の大掃除で雑巾代わりに使い捨てたようだ。

- タオルの様なフワフワ系は、エッジ(物と物との境界)は、余り直線的にはっきり分かれ過ぎないように(シャープにならないように)。

- タオルが重なった部分(右端)のフワフワ感を出すのが重要。視点を変えれば、重なった部分が手前に来る配置、つまりこの特徴的な質感が見える配置を意識すこと。

- タオルの上部には、陰の波みたいのが見えるが、凹んで暗いところの調子を付け、盛り上がって明るいところは、練り消しゴムで明るくすることにより、場所毎に移り変わって見える角度が表現できる

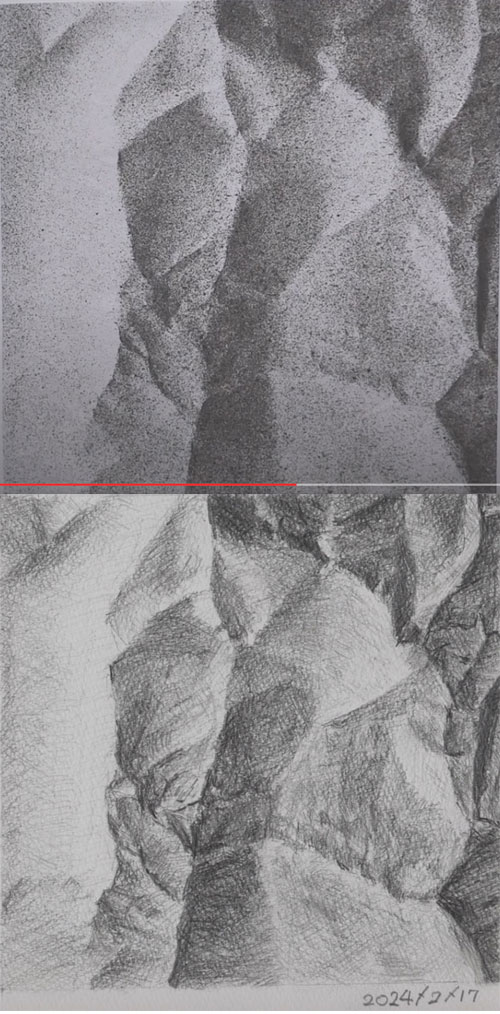

- シワシワな紙

-

動画では、シワシワな3次元の紙をスケッチし易い様に2次元に落とし込んだものを、モチーフにしていたが、2次元のモチーフの作り方が非常に面倒臭い作業だったので、動画の2次元に落とし込んだ画像を印刷しモチーフにすることにした。

- 2次元の模写練習の良いところは、鉛筆の使い方を結構マスターでき、技術アップに繋がる。

- ハッチングは、空き過ぎると自然に見えなくなるから、線の間隔を空け過ぎないこと。

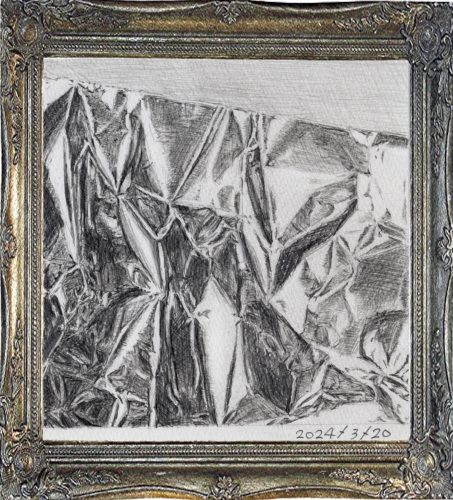

- シワシワなアルミホイール

-

上記のシワシワな紙と同じ理由で、動画の2次元に落とし込んだ画像を印刷しモチーフにすることにした。

-

モチーフのサイズが大きいと、気持ちが萎えるので、出来そうなサイズをモチーフにすれば良い。

私のモチーフの面積は10平方センチメートルに過ぎなかったが萎えそうになった。

私のモチーフの面積は10平方センチメートルに過ぎなかったが萎えそうになった。

- 上記のシワシワの紙と同様に、2次元モチーフの模写練習は、実際に3次元モチーフを描く時に非常に役立つ。

-

モチーフのサイズが大きいと、気持ちが萎えるので、出来そうなサイズをモチーフにすれば良い。

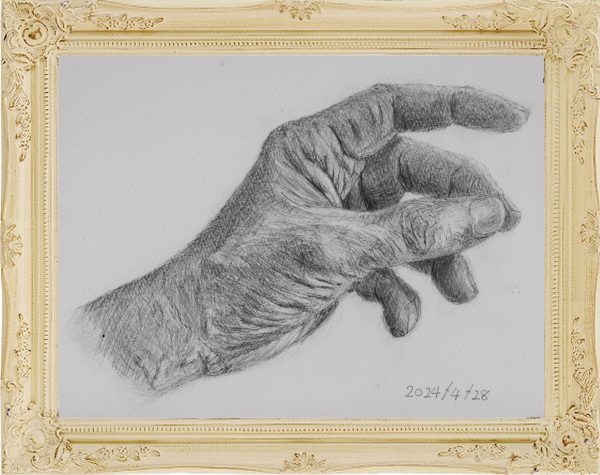

- 手

-

自分の手をモチーフにした。

- 親指が他の4本と違う向きで動くことが絵を描く上でポイント。

- 肌色は白黒に直すと濃い色である。肌色の明るいところさえも、紙に比べ少し暗めに見える。

- 面の凸凹を表現するのに、ハッチングで(線を束にして)調子を付けて行く。クロスハッチングも行いながら、丸みに沿ったタッチを入れて行く。向きに決まりはなく、自分でどんな向きならリアルティが出るかを考えながら、面の向きを探って行く。

- 親指が一番手前なので、強調して描く。一方、遠くの指は少しシルエットで見て行き、全てを描き切ると言うよりも、手前の親指より若干省略する感じ。

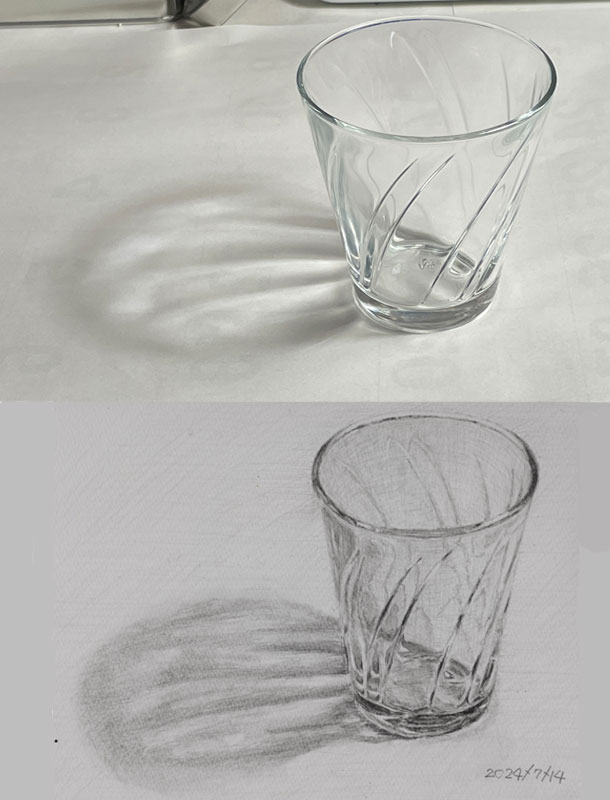

- ガラスのコップ

-

モチーフは定番になりつつある100均で入手。

モチーフ写真とデッサンを比べると、モチーフは上部の口が大きくいがコップの高さが短い。でも、実物に近い形は明らかにデッサンの方で、写真はデフォルメされていると、私は声を大にして主張したい!- 楕円の前半部は後半部に比べ若干大きくする。まず、同じ大きさに描いて、後ろが起き上がって見えるようであれば、後半部を若干小さくし、後ろが上手く水平感が出ていれば、前半部を若干大きくする。

- ガラスや林檎等つるっとしたものは擦りたくなるが、擦ると鈍くなるので安易に擦らない。

- ガラスの場合は虚像描きなので、ひたすら虚像を良くみて写して行く。ギラギラしているのが特徴なので、ギラギラしているところを拾って行く。小さい模様みたいなものをひたすら塗って描く感じ。

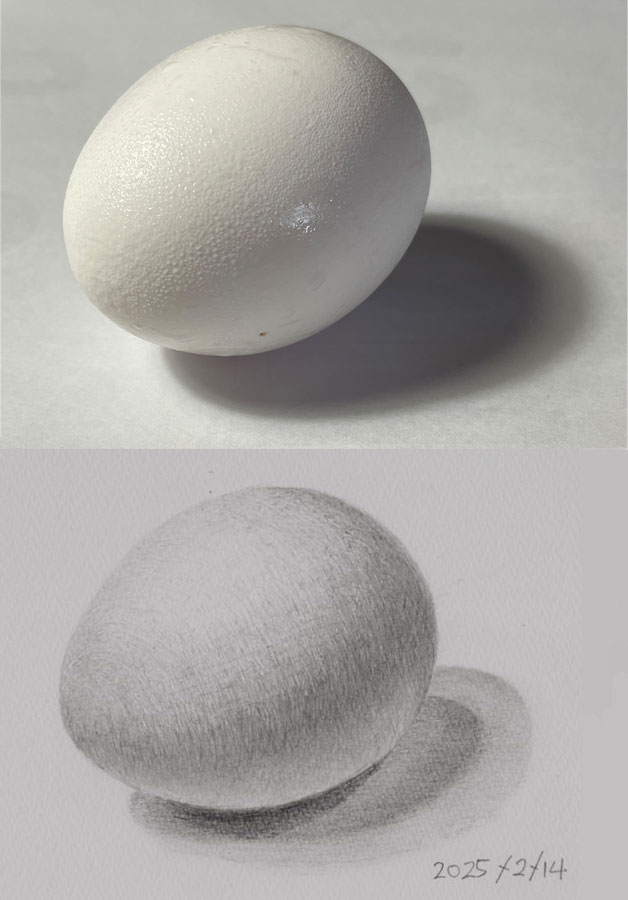

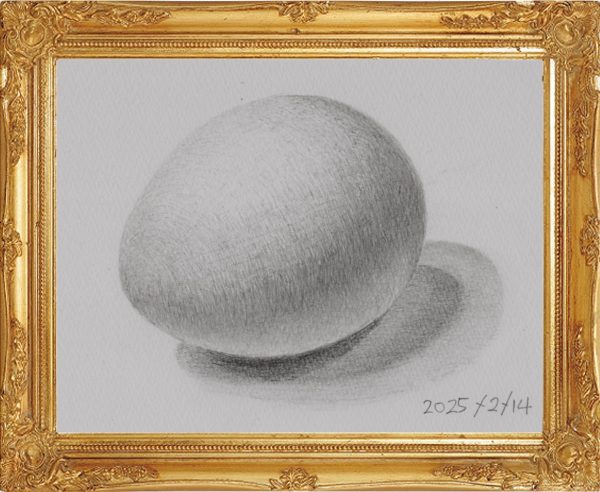

- 卵

-

デッサン時の卵は当然保管していないので、掲載したモチーフ写真は、今回の投稿に向けて急遽購入した温泉卵を撮影したもの。デッサンの卵の形は、写真の卵の形と明らかに違う。原因は、デッサンミスあるいは違う形の卵を撮影したかのどちらかである。前者と思われるが明らかでないので、都合の良い後者と言うことにしておく。

- 卵は白いので、消す時は優しく消し、紙の目を大事にする。ハイライトは練り消しゴムを使いたくなるが、紙が傷み、鮮度が落ちるので、ハイライトにも練り消しゴムをなるべく使わないように。

- 卵のカーブに合わせて描く。なお、卵を斜めに置いてあるので、頂点は両端でなく、出っ張った側の頂点は端っこより少し内側になり、後方の頂点は隠れて見えない。

- 卵を斜めに置いてあるので、床の影も斜めに刻みたくなるが、床が水平なので水平に刻む。

- 稜線より上(卵の上半分)の明るい部分は柔らかい鉛筆を、稜線より下(卵の下半分)の暗い部分や卵最上部の奥の部分は硬い鉛筆を使う。

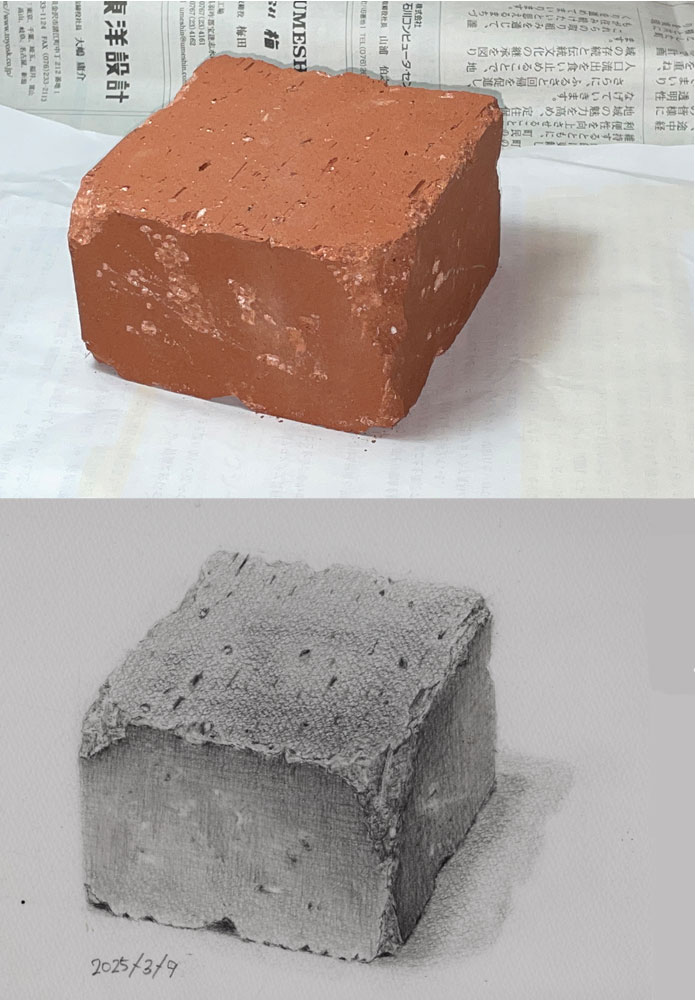

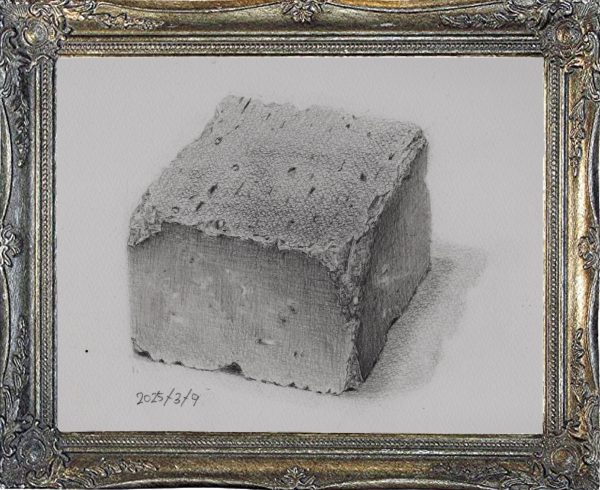

- レンガ

-

ホームセンターで新品のレンガを購入し、金槌で叩いて中古感を出した。なお、モチーフ写真は、実際のレンガより潰れた感じに写っている。

- バース(遠近法)が効いて後ろは多少閉じる。閉じる度合いは、目とデッサンの距離で決まる。距離が短い程、度合いが大きくなる。

- モチーフは綺麗な直方体でなく、欠けている箇所(側面の上部)があるので、それが影の形として現れる。そうすると、モチーフの欠けている箇所、光の角度及び床の水平が説明でき、美味しいところとなる。

- 一番暗い右側面に於いて、後方は前方より暗く見える。普通の人は後方に柔らかい鉛筆を使って黒くしがちだが、そうすると後方が前に出て前後関係が可笑しくなるので、後方を実物どおりの黒さにしない。これが2次元と3次元の違いである。前後を出すためにどれだけの差を付けるかは自由であるが、後方ですよと示すために、分かり易く差を付けた方がよい。

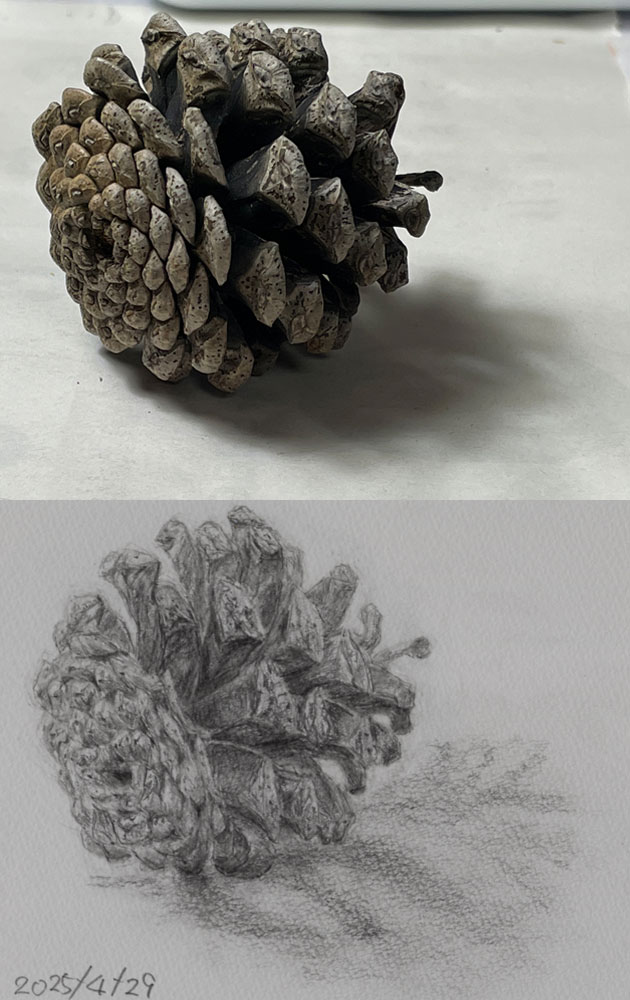

- 松ぼっくり

-

私の地元である小松市には安宅の関(歌舞伎の勧進帳の舞台)があり、そこの松林に落ちていた松ぼっくりをモチーフにした。

モチーフには、多くのかさ(鱗片)が付き形状が細かく、また開いたかさの奥は暗くて殆ど見えなく、非常に苦労した。師匠は、かさが1つ位増減しても分からないので大丈夫と言っていたが、デッサンの序盤では閉じたかさ1列分の余分な空白ができてしまった。こんなに練り消しゴムで修正しまくりながら描いたデッサンはない。最後の方では、目がしょぼしょぼし焦点が合わなくなっていた。- 開いたかさの間から、松ぼっくりを通り抜ける空間が発生しているところがあるが、この空間がデッサンを良くするので大事。

- 中央に位置する開いたかさの幅を大きく描けば、前に出てくる。

- 端に位置する実物のかさが中央のかさより黒く見えたとしても、奥に位置するので、前に出ている中央のかさより黒くせずに、奥にあることを説明する。

- 開いたかさの隙間から光が入ることによる影の形が面白く、モチーフより床の影が大事。

- 開いた下側のかさには上側のかさの影が落ちるので、上側より暗くなったりする。

- このモチーフは細かいが、皆が描かないところを描いてやると良くなる。

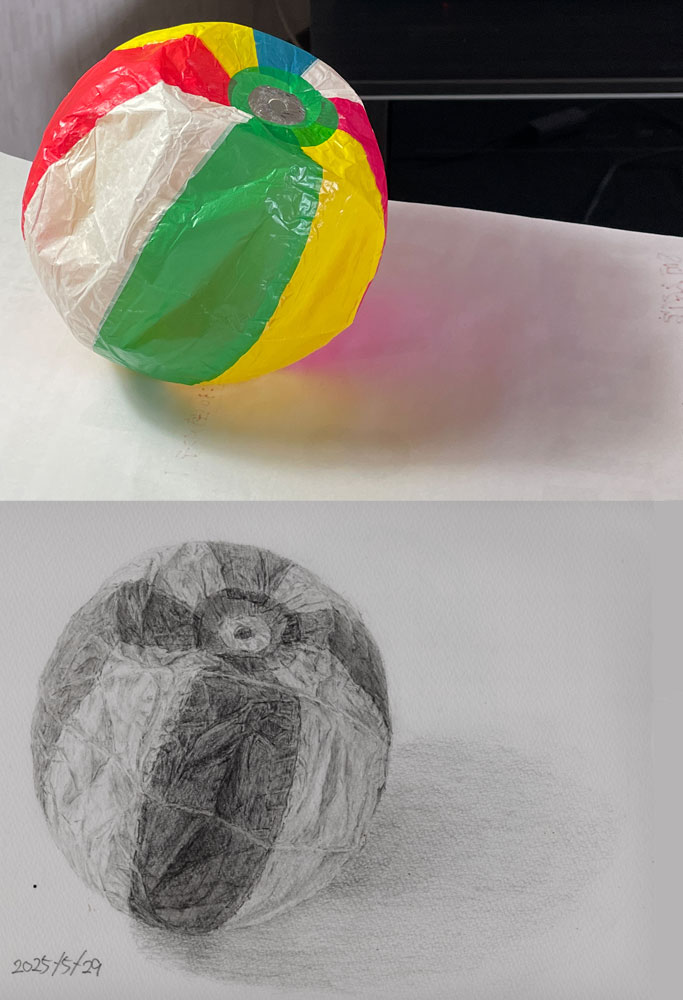

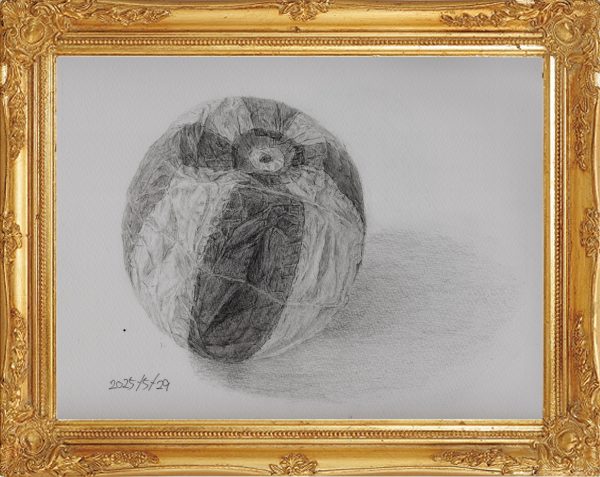

- 紙風船

-

モチーフは100均で入手。

-

紙風船の色の濃さは、白より黄色がちょっと濃く、赤と緑が更に濃く同じ程度であり、青が一番濃い。一方で、青色を説明することにより奥にある青が手前に出てくるのを避けたいので、奥の青は、それより手前にある赤や緑より薄くする。

初心者は青色の説明より奥にある説明を優先すべきと理解した。

初心者は青色の説明より奥にある説明を優先すべきと理解した。

-

端側の赤色は、手前の緑と違い手前から一気に奥に入るので、特に陰となる右側赤色は赤色の濃さの落差が大きくなり、手前が濃く奥が薄くなる。この回り込みの描写が立体感を左右する。

なお、この濃さの落差は実物より大きくなるが、それは写真の模写でなく、描写だからである。なので、写真などの平面模写は写す力が付くが、描写する力が付かずに悪い癖が付く。どの程度抜くかは(濃さの落差は)センスである - モチーフに隣接する影を描く際は、モチーフの方が暗い場合は、モチーフへ突き切れば良い。恐がって、境界に白に部分が残ると影が起き上がって見えてしまう。突き切るとモチーフの後ろの床ができ、その上にモチーフがかぶさる感じになる。モチーフの方が明るい場合は、突き切らないでモチーフにぶつける。

- 絵の左側を描く際は、手をべったり画用紙に付けると、擦れて絵を破壊するので、小指の第一関節の側面(可能であれば小指の先)だけが画用紙に触れるようにする。

-

紙風船の色の濃さは、白より黄色がちょっと濃く、赤と緑が更に濃く同じ程度であり、青が一番濃い。一方で、青色を説明することにより奥にある青が手前に出てくるのを避けたいので、奥の青は、それより手前にある赤や緑より薄くする。

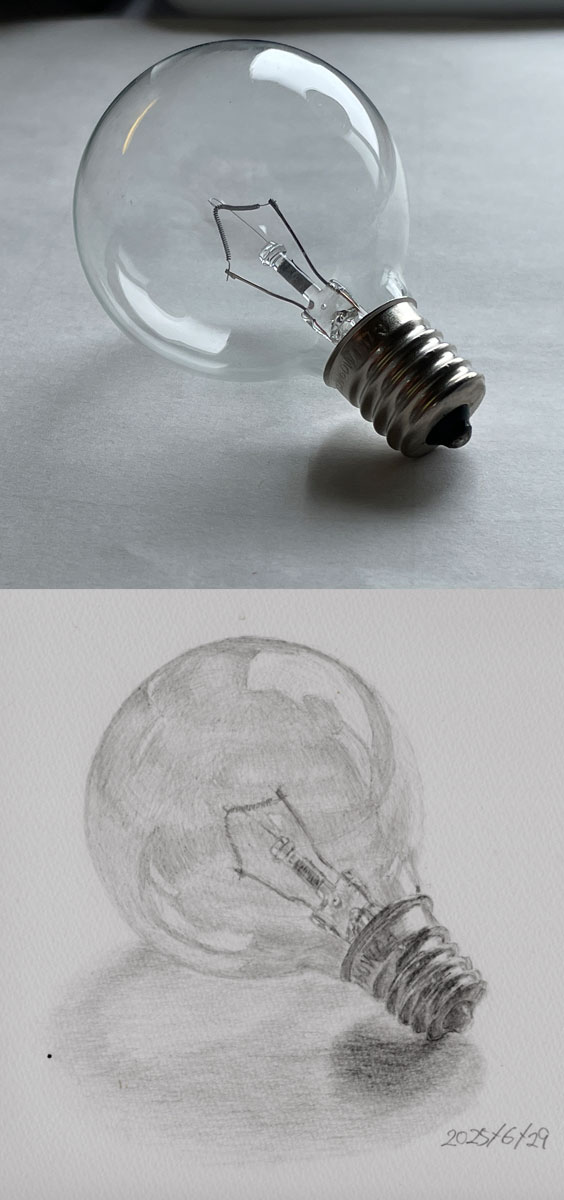

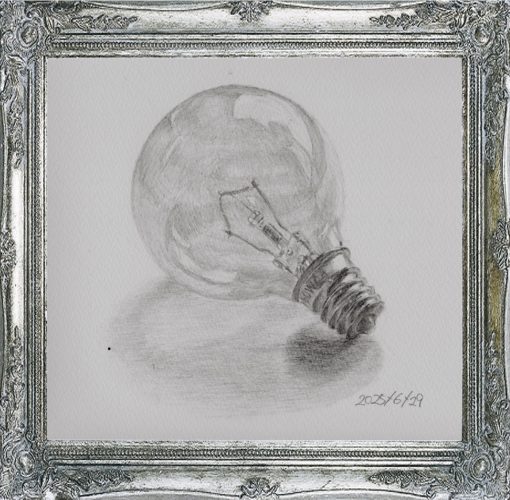

- 電球

-

モチーフは量販店で入手。種類を選べる程置いていなく、イメージしてたものより相当小さい電球となった。

- (言葉だけで上手く説明できないが、)ソケットから伸びる球体との繋がり部分であるが、球体のアウトラインと繋がるのでなく、球体の内側で繋がる。これは、ワイン瓶を見下ろした際の首の部分も同様で、内側にずれる(真横から見ればアウトラインと繋がる)。

- 球体のガラスなので、ハイライトはガラスの手前側と底の奥側に現れる。なお、奥のハイライトはガラス越しなので、手前側のハイライトより暗くなる。

- ハイライトの周囲はハイライトより暗くなるが、輪郭線にならないようにスムーズに周りをぼかす。

- 球体に窓が写っていたらチャンス。写っている窓の歪みから球体を説明でき、また室内であることも説明できる。

- 実物の球体の上部端は可成り暗く見えるが、光が当たりかつ奥なので、余り拾って描かなくて良い。

- ソケットの一部はピカッと光っている。と言うことは、その隣接部分は暗く描く必要あり。

1200x601-600x301.jpg)