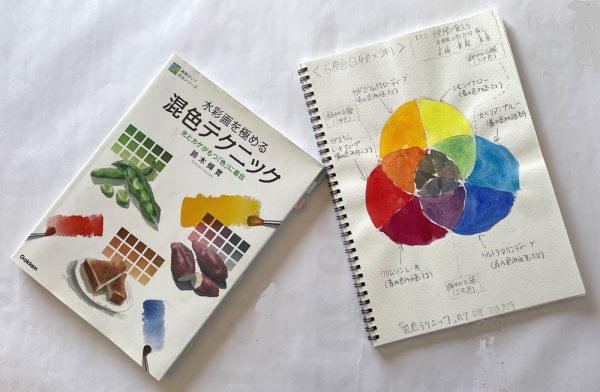

水彩画を始めて、これまで初心者向けの動かない物を分類しながら描いてきた。師匠(柴崎春通)の動画には、他にも人物、動物や乗り物を描いたものがあり、この先それらを描いた後に風景画を描く練習をしたいと考えている(一通りの練習が終われば、最終目的の画伯としてのデビューである)。

と言うことで、今回の個展ではこれまで避けてきた動くものに入る前に、まだ描いていない解説付きの静物画の動画を拾い上げ描いたものである。

なお、師匠の動画にはデッサンの動画も数本あることを最近知った。今更ながらであるが、まずはデッサンの動画を優先して視聴しなければと感じている。と言うのも、デッサンの練習を全くしていないせいか、デッサンを描いている時点で全く気が付かず、色を塗り終わり完成した絵画を眺めた時点でデッサン自体が可笑しかったことに気が付くことが良くある。デッサンで致命的なミスをしていると後の祭りである。

備忘録

今回の静物画等の動画を視聴し、ためになった師匠の発言を以下に整理しておく。

- ガラスや金属の質感

-

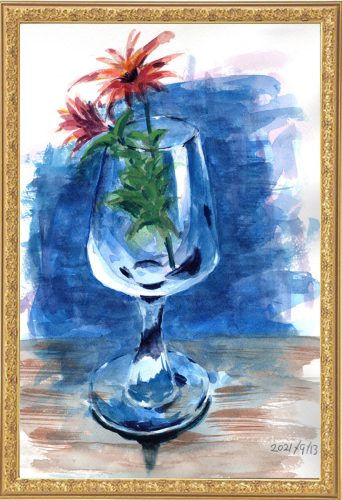

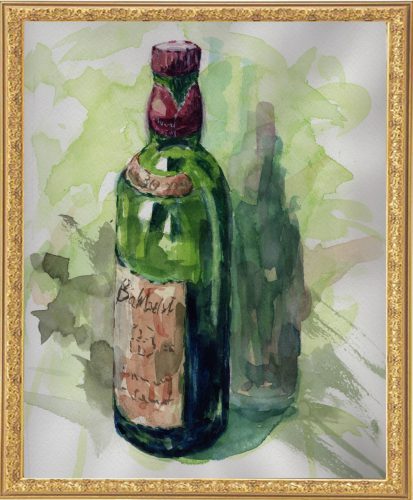

今回の一番の収穫は、ガラスやピカピカした金属の描き方である。

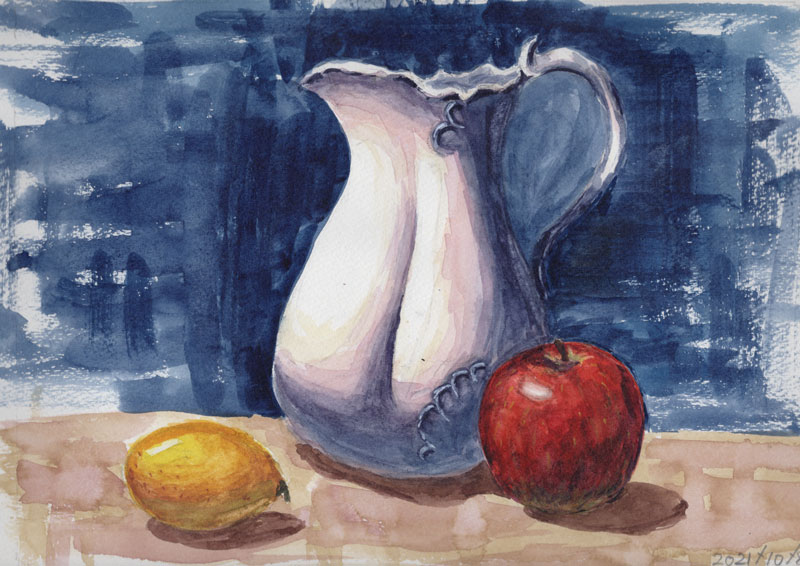

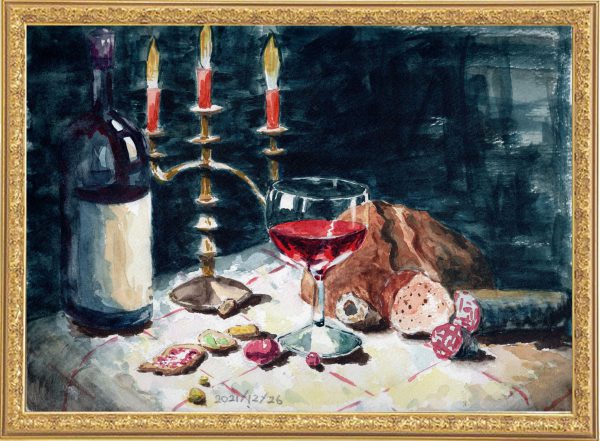

これまでに習ってきた描き方では、明るいところから徐々に暗くしていた。しかし、ガラスや金属を描く時は、明るい部分に隣接した部分を暗くすることになる。このことは習わなければ、どれだけ自己流で描いていても私には決して辿り着くことができなかった技法である。薬缶 グラス ワインのボトル

- 「薬缶」

- 金属でできているので実際の色はグレーであるが、金属に触れた時の冷たい雰囲気を出すために、紺色っぽい色を使っても良いと思っているとのこと。絵は印象が大事なので、そっくり描くよりも、こんな風に見えたり感じることをつかむことが大事。

- 「グラス」

-

- 透明なグラス(飲み物が注がれる容器部分)は、光が例えば斜め右上から当たり明るくなれば、その光がグラスの中を通過して反対側の斜め左下に当たり反射して明るくなる。

- グラスの明るい部分を強調するために、背景を暗く描く。

- 「ワインのボトル」

-

- ボトルをデッサンする時、まず中心線を引くが、そこから瓶のアウトラインを描くのでなく、下の部分は長方形、肩の部分が円、首の部分が楕円、上の部分(キャップ)が長方形というように分析して形をつかむと正確に描ける。

- ラベルの文字ははっきり書くと説明的になってしまうので、はっきり書く必要がない。それよりもラベルのシミや古い感じを大事にする。

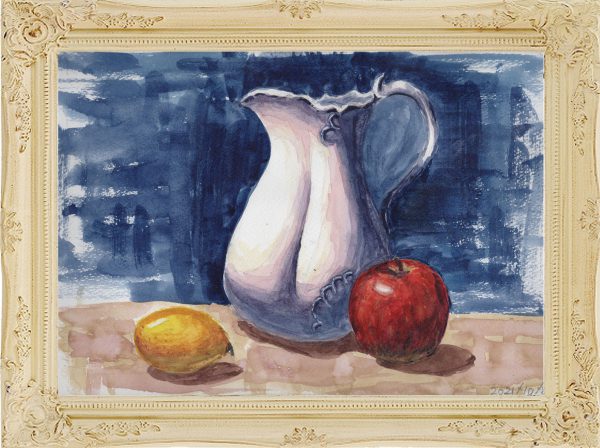

- 「白い壺」

-

- 実際の壺の色は白であるが、日陰の色は十分暗く描く。

- 日向の面は紙の色を活かすが暗い背景にしてコントラストを強め、逆に日陰は背景との関係をソフトにする。そうすることにより、立体感がより強まる。

- 要素が多い絵

-

- 各要素の力関係が大事。見る人の目が主役に行くように、脇役の要素はしっかり描き過ぎないように(単純化)。

- 要素の色同士をお互いに溶け込ませることが大事。そうしないと、描いた要素が1つ1つバラバラになる。

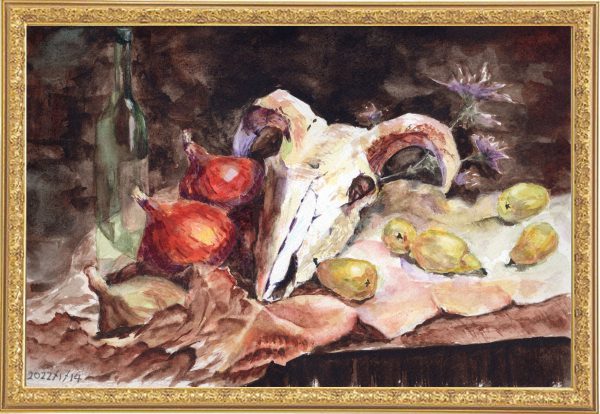

- 「動物の骨」

-

この絵を描いていて感じたことは次のとおり。

この絵を描いていて感じたことは次のとおり。-

上記のとおり、主役の動物の骨は白いので強く浮き立つように背景を濃い色で暗くし、また見る人の目が骨に行くように、その他の要素を単純化する必要がある。そう言う意味では、敷いてある布の左側に対しては波打ったような表現をもっと単純化させる必要があったのではと思う。

ただ、描く前は波打ったような布の表現はどのような方法で描けるのか全く分からなく、かつ既に描いていた「剥きかけの林檎」での布は思うように描けなく失敗していたので、単純化を意識する余裕もなく、グチャグチャな失敗した表現にならないように描き方を探りながら描いた。

結果は一応思い描いていた表現になり、今回は単純化をおいといて、私のレベルに適した描く方法を見つけられたことが収穫であった。 -

白い骨の後方にある花は、普通に描いた後に暗い色を塗り重ねた。これにより後方の感じがでるとのこと。

過去に視聴した動画で後方のものに対し寒色を使っていたので、師匠は花びらの色を同様の考えで紫にしたと推測する。しかも今回は更に後方を意識させるために、暗くする配慮をしていることを知る。

-

上記のとおり、主役の動物の骨は白いので強く浮き立つように背景を濃い色で暗くし、また見る人の目が骨に行くように、その他の要素を単純化する必要がある。そう言う意味では、敷いてある布の左側に対しては波打ったような表現をもっと単純化させる必要があったのではと思う。

My Art Gallery

今回は10作品を展示する。5ヶ月で10作品なので、月当たり2作品しか描いていなく、相変わらずペースが上がらない。無理にペースを上げようとすると、水彩画の趣味が消滅しかねないので、最近は焦らずのんびり描いていければいいやと思うようになっている。

1200x601-600x301.jpg)